先日、「あさがや まちづくりセッション(テーマ指定型セッション)」に参加しました。ただしセッションと言っても音楽のソレではありません。私はテーブル・ファシリテーター役として参加をしたのです。

まず、「あさがや まちづくりセッション」を簡単に説明しましょう。これは地域の人々が阿佐谷で生活している際に感じる

もっとこうなったら良いのに・・・

といった様々な方の思いを汲み取り、阿佐谷の街の課題や将来像について話し合い、共有・協働する場のことを指します。

あさがや まちづくりセッション について

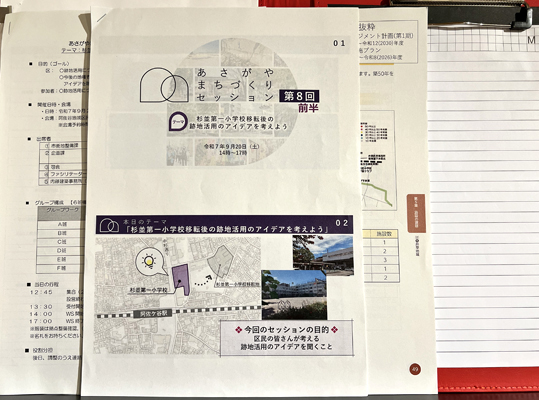

あさがや まちづくりセッション 第8回(前半)

今回参加したセッションは、広報すぎなみ、区の公式ホームページから募集をかけました。杉並区民、または杉並区に勤務している方々から抽選を行い、参加者を決定したという経緯です。

ただし私の場合一般募集からではなく、ネイバーズグッド㈱社長の柴田真光氏からファシリテーターのお話を頂きました。まずは柴田さんはじめ杉並区の市街地整備課、企画課の皆さまに感謝いたします。因みに柴田さんとは、阿佐谷JAZZストリートの実行委員会でもとてもお世話になっている方です。

あさがや まちづくりセッション 第8回

【前半】9月20日(土曜日)14時~17時

阿佐谷地域区民センター第1・2・3集会室

小学校移転の跡地について

今回のテーマは、

阿佐ヶ谷駅北口近くにある杉並第一小学校移転後の跡地活用についてのアイデアを考えよう

です。

目的は立場によって次のように分けられました。

まず杉並区側では、①跡地活用について阿佐谷の未来を区民と描きながらともに検討をする機会を創出する。②今後の地権者との協議に向けて、業務委託で検討する跡地活用案に活かせる区民アイデアを聴取する。

続いて参加者側では、跡地活用についてアイデアを出し合い、みんなで共有することができた。

以上のような目的を立てて進めました。

20代から70代までの方々が活発に意見交換

加えて参加者は20代から70代までの方々・・・。幼いころから阿佐谷に住んでいる方や、都市整備を担当された方など様々な経歴、属性の方が男女問わず参加しています。

と言っても初対面だとどうしても緊張します。そんな時、作り笑いする場合もありますよね。そんな時アイスブレイクして話しやすい雰囲気づくりをすることも大切な役割です。

プログラムが進むにつれて参加者の皆さん慣れてきて意見が出やすくなったと思います。逆に私も区の補助の方や参加者から助けられていたかもしれません。

「ファシリテーター」の必要性

さて、ファシリテーターというといろんな分野で言われていますが、まず用語の意味をまとめると下のようになります。

【ファシリテーター】

ワークショップの進行を担う人。講師としてではなく、その場を活性化させて参加者同士が自由に意見交換できるようにする。

(参考:泉均 著「図表でスッキリわかる日本語教員試験合格キーワード1400」)会議などの場で中立的な立場から参加者の議論を促進し、合意形成を支援する役割を担う人のことです。参加者の意見を引き出し、活性化させ、議論の目的を達成できるようプロセスを円滑に進める役割に徹する。(Gemini 2.5 Flash)

元々は「facilitate(促進する)」という言葉が由来で、その行為や技法のことを「ファシリテーション(facilitation)」と言う。

現在では、どの分野でもファシリテーターは必要不可欠ですね。

まとめは後半開催の10月26日で

ファシリテーターは私にとっても良い勉強になります。何故なら、色んな人の考えを俯瞰して検討できるからです。ファシリテーターをやることで、いろんな年齢、属性の方の考え方を否定せずに吟味する良い機会だと思うのです。ファシリテーターもライブや公演と同じで場数をこなすことですね。

後半は10月26日(日曜日)、今回と同じメンバーで話し合いをします。みなさん、後半もよろしくお願いします。

あれ?それはそうと、10月の26日といえば、ナント!阿佐谷JAZZストリートの翌日だ!