久しぶりに「紛らわしいぞシリーズ」をお届けいたしましょう。皆さんは、発声と発音と調音の違いはお分かりでしょうか?

声を発して調整する?

音を発して調節する?

今回は、発声と発音の違い、発音と調音の違いということで書いていきましょう。

はい。では、ひとつずつ見ていくことにしましょう。

声を発するのか?音を発するのか?

これはまず、言語音かどうか?ということに関わってくるでしょう。

次のようにまとめられると思います。

| 音 | 音声 | 言語音 |

| 非言語音 | ||

| 非音声 | 反射音 | |

| 物理音 |

その上で、違いに入りましょう。一見、ただの対照になってしまい無味乾燥で申し訳ないすが、少しの間お付き合いください。

発声と発音の違い

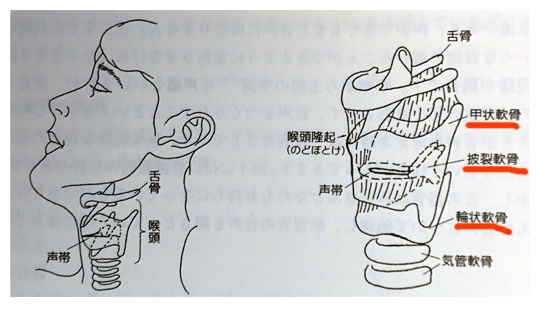

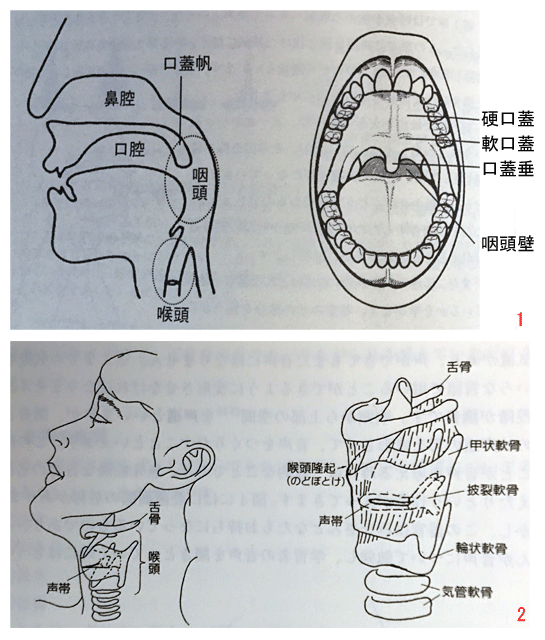

第一に、発声は発声器官を使って声を出すことです。まず、肺から気流が気管をとおって流れます。次に喉頭をとおるときに喉頭原音が出来ます。これが声帯に働きかけて発声となるのです。そしてそこには表情音と言われている咳払いや舌打ちも入ります。さらに、モノマネなどの遊戯音も入ります。

表情音と遊戯音は非言語音の分類です。また、泣き声は非音声の反射音の分類です。

それに対して発音とは、発声器官で加工された言語音を出すこと。また、その出し方のことです。

☑phonation/vocalization

発声、音声(言語音、非言語音)や非音声(反射音)を発する。

☑project one’s voice

自らの考えを打ち出す、発声する(project=離れたところに声を届かせる)

☑pronunciation

発音、特に言語音を出すこと。ある単語や言語、ある人が発声される方式。

発音と調音は違う?

では、発音と調音の違いは何でしょうか?

☑articulation

分節。明瞭な発音、明確な表現。「調音」や「滑舌」にいちばん近い単語がこれでしょうか。

一方で音楽の演奏において、各音の切り方、あるいは次の音との続け方のこと。演奏上、フレーズ内部の分節を明確にする表現手段として重要。レガート・テヌート・スタッカートなど。

☑point of articulation/place of articulation

調音点、調音部位。口の中でどこが妨げられるかといった子音を作る部分、場所。

調音(articulation)の下位区分。

☑manner of articulation

調音法≒調音様式。妨げられている音をどう発音するかといった子音の種類。

調音(articulation)の下位区分。

☑articulation style

調音様式≒調音法。調音(articulation)の下位区分。

☑diction

他方、言語の世界では言葉づかい、語法,言い回し。発声法や話し方という意味も。

語源は、ラテン語「言うこと」の意味。

☑phraseology

言い回し 、用語、表現法、言葉遣い、言語の使用法といった意味。

よく「調音とは個々の音をはっきり発音すること」だといわれているんですが、どうもそれが全てだとは言えないようです。

規範的なのが発音?

特に、発声(特に声の響かせ方)と発音との間には、切っても切れない関係があると思っています。発声も発音も体の使い方が根っこにあるからです。

その上で、発音と調音は違うという立場をとっています。

次回は、まず話し言葉の場合、歌の場合。さらに外国語の音の場合に分けて伝えていきます。

▼ボイトレ用語の基礎知識(1回目)

▼ボイトレ用語の基礎知識(2回目)

▼ボイトレ用語の基礎知識(3回目)